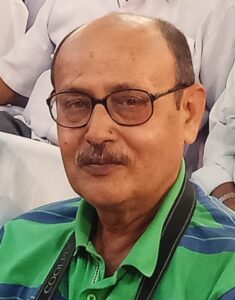

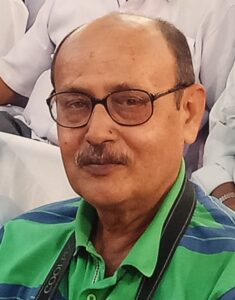

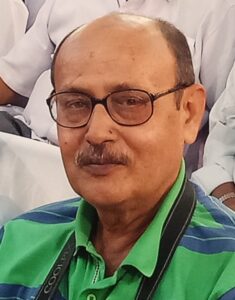

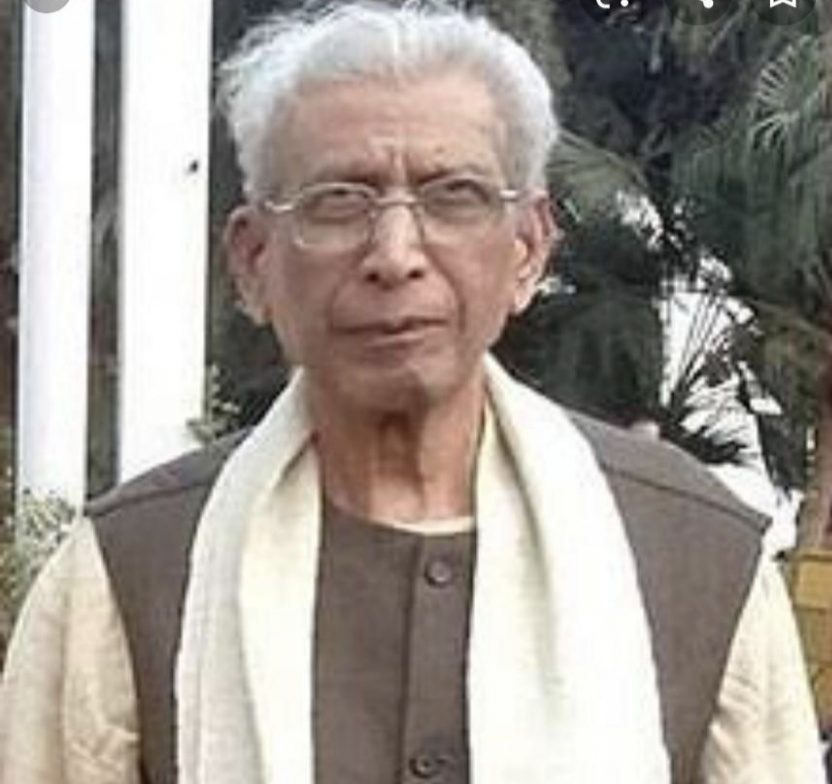

मदन महीप जू को बालक बसंत @ नामवर सिंह

लिखने बैठा कि देव के कवित्त की यह आखिरी कड़ी फिर सुनाई पड़ी। न जाने क्या हो गया है मेरे पड़ोसी मित्र को! आज भोर की उनींदी श्रुति में भी वे यही कवित्त उँड़ेल रहे थे और ज्यों ही वे कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दै गा रहे थे कि काकभुशुंडिजी के मानस पाठ से मेरी नींद खुल गयी। उठकर देखता क्या हूँ कि सामने नीम की काली कुरूप नंगी डाल पर स्वर की साक्षात् श्याममूर्ति बैठी है – गोया उसी में से उगी हो। उठकर शरीर सो गया, लेकिन दिल बैठा ही रहा। मैंने लाख समझाया कि महाराज, मैं गरुड़ नहीं; लेकिन उन्हें तो प्रवचन पिलाना था। मन कभी-कभी अपने को ही छलने लगता है और कुछ कटु अनुभूति के क्षणों में तो प्राय: इन अधरों से कोई न कोई सरस गीत निकल जाया करता है। सो उस समय भी रेतीले अधरों से गीत की लहर उठी –

सरस बसन्त समय भल पाओल

दखिन पवन बह धीरे

गीत मन से ऐसे उठा गोया अपना ही हो – और शरीर भी कटु यथार्थ को भुलाकर व्यर्थ दखिन पवन के लिए अँगड़ा उठा। लेकिन, प्रकृति के मजाक को क्या कहूँ! पूर्वी खिड़की से दनादन धूल-भरे दो-तीन झोंके आ लगे। सिर उठाकर बाहर देखा तो पगली पुरवैया ने अंधेर मचा रखी है। यही नहीं, गउओं के ताजे गोबर की भीनी-भीनी गंध भी कुछ कम परेशान नहीं कर रही है। परंतु, यह बसन्त तो है ही। होली अभी कल ही बीती है और हमारे एक वचन मित्र का जो बहु वचन कंठ फूट या फट चला है, वह कुछ यों ही नहीं!

कुछ घंटे बाद इस बार फिर वही कवित्त सुनाई पड़ा तो वह दर्द उठा कि मुस्करा दिया। दर्द इसलिए कि सामने जहाँ तक दृष्टि जाती है बसन्त की दो छवि दिखाई पड़ रही है। एक ही चौखटे में एक ओर कुछ और है, और दूसरी ओर कुछ और! एक ओर तो मदन महीपजू के दुलारे बालक का चित्र है और दूसरी ओर… पता नहीं किस नाम-हीन, रूप-हीन व्यक्ति का शिशुरूप! कानन चारी कवि लोग राजा के लड़के की बलैयाँ ले रहे हैं और ये संकोची आँखें टुकुर-टुकुर देख रही हैं! रूखा-रूखा-सा रेतीला प्रकाश और उस प्रकाश में हिलती हुई बिहारी की नायिका को धीरज बँधाने वाली हरी-हरी अरहर! वृंतों पर बैठे हुए तितलीनुमा सहस्रों पीले पीले फूल जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जरा-सी आहट पाने पर फुर्र से उड़ जायेंगे। उसके बगल में ही ठिगने ठिगने चने जिनकी बंद अक्षिकोष सी ठोंठी पुकार पुकारकर कह रही है – ‘मो आँखियान को लोनी गयी लगी!’ और उन्हीं के बीच-बीच में दुबली पतली इकहरी छरहरी तीसी, जिसकी अधखुली आँखों में फूले फिरने वाले घनश्याम अब शालिग्राम की बटिया बनने जा रहे हैं! इनसे कुछ ही दूर पर बची-खुची रसगाँठी नागबेलि की सुरभि-चँवर सी कास झाड़ियाँ गोया धरती से बादल उग रहे हों! ऐसी ही रंग-बिरंगी चित्तियों का हाशिया बनाने वाला – गेहूँ जौ का वह आक्षितिज रोमांचित पीलापन! कहाँ से उपमा लाऊँ इन सबके लिए? पुराने कवि तो इन्हें केवल खाने की चीज समझते थे, लिखने योग्य तो कुछ फूल थे! ब्रज माधुरी में पगे जीवों की रचनाओं को देखकर लगता है कि उस समय धरती पर चारों ओर गुलाब, चमेली, चम्पा, कमल आदि ही बोये जाते थे – अनाज कहीं-कहीं या नहीं। शायद लोग सुगंधित हवा पीकर जीते थे। रहे आज के बासन्ती कवि – वे दाना खोजते हैं, पौधे नहीं!

खेतों से उठकर आँखें अनायास ही उस गँझोर बँसवारी की ओर उड़ी जा रही हैं जिसकी तोतापंखी पत्तियाँ बहुत कुछ पीली हो चली हैं और हवा की हल्की-सी हिलोर उठते ही सुंदर हिमपात की तरह अंतरिक्ष से बरस पड़ती हैं। उसी से सटी है वह सूखती गड़ही जिसका पंकिल जल नीले आकाश से होड़ ले रहा है। न उनमें कलम, न कुमुद! रही होगी पुराने कवियों के आँगन-आँगन में बावली, बावली-बावली में कमल, कमल-कमल में भौंरे और भौंरे भौंरे में गुंजार! यहाँ तो उस गड़ही में रंक की फटी चादर सी काई है और भौंरों के नाम पर आ गये हैं कुछ अंधे हड्डे जिनकी कृपा से फूल सरीखे बच्चे दिन में एक दो बार जरूर रो देते हैं। अगर गड़ही खाली है तो वह लखराँव की कौन सजा-सजाया है! काव्य कल्पनाओं से भरा हुआ मन ही उदास हो जाता है, उसे देख कर। पंचवाण का तरकस ही खाली। सबसे पहले अशोक ही नदारद। अच्छा है, अन्यथा उसे खिलाने में भी फजीहत। उस पर पद प्रहार करने के लिए इस गाँव का कौन आदमी अपनी बहू-बेटी को पेड़ पर चढ़ने देता और इस महँगी में नूपुर गढ़वाना पड़ता सो अलग। कर्णिकार यदि अमलतास ही है तो वह है जरूर, लेकिन सिर से पैर तक नंग-धड़ंग ‘अपर्ण श्री शाल’। पता नहीं कालिदास ने कैसे बसन्त में ही इसके फूल देख लिये थे। अच्छा है, आजकल ग्रीष्म में जो खिलता है खिलता है लेकिन बिना किसी सुंदरी का नाच देखे ही। कुरबक साहब का न होना बहुत अच्छा है। कौन कामिनी उनका आलिंगन करके अपने पति का कोपभाजन बनती। सबसे अच्छा है बकुल का न होना। मुश्किल से मिली ठर्रा और उसका भी कुल्ला करे तो जनाब के होंठों पर हँसी आये। और न जाने कमबख्त कौन-कौन फूल हैं जो पुराने कवियों के सामने हाथ जोड़े रहते थे। और तुर्रा यह है कि उनमें से नब्बे फीसदी बसंत में ही खिलते थे। अब वे सब कहाँ रहे। हमारे गाँव ही में कितना परिवर्तन हो गया। ‘परसिया’ का टीला कल्पना की आँखों में साफ आ रहा है, जिसका अब केवल नाम ही शेष है। अभी हमारे होश में वहाँ पलाशों का वन था – उन पलाशों के आधे सुलगे आधे अनसुलगे कोयले से फूल बैसाख में लहक उठते थे। अब वह जमींदार का खेत हो गया जिसमें बीज तो पड़ते हैं परंतु भीतर जमने वाली बरौनियों की तरह शायद उसके पौधे धरती में नीचे की ओर उगते हैं। नागफनी का वह जंगल भी कहाँ रहा, जिसके पीले फूलों को बचपन में हम सनई में खोंसकर नचाते थे तथा लाल फलों को फोड़कर गाफ खेलते थे या स्याही के रूप में प्रयोग कर मुंशी जी की छड़ी खाते थे। तेहि नो दिवसा गत:!

आज भी इस लखराँव में बौराये आमों के घवर-घवर दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ तो पीले से झाँवरे हो चले हैं और उनसे सरसई भी लग रही है। लेकिन उनमें किलकारती हुई शाखामृगों की टोलियाँ! अभी अभी हवा विद्रूप हँसी के साथ गुनगुना कर चली गयी – विहरति हरि रिह सरस बसन्ते! महुआ अभी कूचा ले रहा है। उसकी आँखों के साँवरे कोनों में बड़े-बड़े उजले आँसू की बूँदें रुकी हैं या पता नहीं सूख गयी हैं? गोया प्रकृति के चेहरे पर बसन्त का कोई चिह्न नहीं।

इतनी दूरी तक उड़ते रहने के बाद मन लौट कर आ गया है। टेबुल पर पड़े रंगीन अखबार के ऊपर। अभी होली से एक दिन पहले इन कागजी अश्वों और अश्विनीकुमारों से शहर की सड़कें ही नहीं, गली-कूचे भी भर गये – जैसे दफा 144 लगने पर शहर की सड़क सिपाहियों के मुश्की घोड़ों से रँग उठती है। देखते देखते इन कागजी घोड़ों के खुरों से ऐसी लाल गर्द छा गयी कि आकाश ढँक गया – आकाश बदल कर बना मही! दुनिया ने देखा कि खून के कई रंग होते हैं या बना दिये जाते हैं। ये सभी रंग बदलकर शहर की रगों में दौड़ रहे थे लेकिन यहाँ तो –

रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल

जो आँख ही से न टपका वो फिर लहू क्या है ?

संसार में हल्ला मच गया कि बसंत आ गया और जो धीरे से किसी पत्रिका को रोक कर पूछिए कि ‘ऋतु बसंत का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना?’ तो शायद व्यतिषजाति पदार्थानांतर: कोsपि हेतु: के सिवा उसके पास कोई दूसरा उत्तर न मिले! क्योंकि गला पकड़े जाने पर बड़े लोग किसी अनिर्वचनीय आंतरिक कारण का ही सहारा लेते हैं जिसमें बहस की गुंजाइश न रहे! मालूम होता है विश्वस्त सूत्र से इन्हीं को सब बातें मालूम होती हैं पहले! फिर प्रकृति से इनका आंतरिक संबंध न रहे तो किसका रहे! ये जनमत के नहीं प्रकृतिमत के भी तो वाहन हैं – मौसमी खबरें जो छपती हैं! नोटों की आँखों ने क्षितिज के पार ऋतुराज का स्वर्णरथ देख लिया तो क्या आश्चर्य! इसी धातु की आँखों से मंदिरों की मूर्तियाँ भी ‘आगमजानी’ बनी बैठी हैं।

लेकिन जिनके पास चाँदी की आँखें नहीं हैं, उन कवियों को इस पतझर में भी बसंत कैसे दिखाई पड़ रहा है? सुनता हूँ खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है – यों उसे आँखें नहीं होतीं, परंतु आदमी के तो आँखें होती हैं और वे भी कभी-कभी दो का पहाड़ा पढ़ने लगती हैं। इसलिए देखा-देखी मनुष्य बसंत के प्रभाव से उन्मत्त हो उठा तो क्या गुनाह? कवि गोष्ठियों और संगीत समितियों में तो ऐसा रोज ही होता है। दो-एक बड़े-बड़े सिरों को हिलते देख कुछ और भी सिर जो हिला करते हैं तो क्या कोई कहेगा कि महीन डोरा बँधा है? डोरे में कहाँ ताकत जो सँभाले वैसी झकझोर? देर से समझने वालों के सिर देर तक और बहुत जोर से हिलते हैं – नये मुल्ले की बाँग की तरह। तो, सभाओं में खाँसी और ताली ही नहीं, समझदारी और सहृदयता भी संक्रामक होती है। मैंने समझा था कि नीर-क्षीर विवेक और कमल-कुमुद विकास जैसी अनेक कवि-प्रसिद्धियों के संक्रामक भक्त कवि अब नहीं रहे, लेकिन अभी-अभी सामने आया बसन्त आया बसन्त शीर्षक कविता में जिन देखे अनदेखे धराऊँ फूलों की फेहरिस्त गिनायी गयी है उन्हें पढ़ते हुए बार-बार खटक रहा है कि बसंत के पहले किसी भले पद का लोप तो नहीं हो गया है या संपादक जी ने शिष्टतावश सुधार तो नहीं दिया है?

कवि-मंडली ही नहीं, दूसरे समाजों में भी यही संक्रामकता फैली हुई है। अभी-अभी होली के एक दिन पहले एक सात वर्ष के शहरी छोकरे ने मुझ पर जो पिचकारी चला दी वह मेरी समस्त नीरसता को चुनौती थी। उसकी उछल-कूद की तो बात छोड़िए – मादक कबीरा ऐसा गा रहा था कि सौ-सौ जवान मात! उसे कौन सा उद्दीपन है सिवा इसके कि उसके माँ-बाप या मास्टर ने कह दिया होगा कि कल होली है! छोटा-सा छोकरा या तो कहीं गुड्डी उड़ाता या खा-पीकर सोया होता, लेकिन होली का नाम सुनते ही परसों उछल पड़ा! खैर, वह तो लड़का है; बड़े-बड़ों को बताया न जाय तो उन्माद न आय। पत्रा ने कहा : आज होली है और बिना नशा का नशा! सादा शर्बत पिला कर कह दिया कि विजया थी – जनाब झूमने लगे। पेड़-पत्ते उदास हैं और लोग कपड़ों के फूल लगा कर फूले फिर रहे हैं ! प्रकृति से दूर-दूर अब तो ‘पत्रा ही तिथि पाइये।’ आह आदिम बसन्त की वह वन्य प्रकृति। आदिम युवक और युवती के हृदयों में वह रंगीन सुगंध सुलग उठी होगी। न पत्रा न कैलेंडर और न ऋतुओं का भैरवी चक्र ! श्रमसिक्त रोमांचित बाँहों का वह उद्दाम पाशविक आलिंगन! हम पत्रा देखकर दुहरा रहे हैं। ‘पेट में डंड पेलते चूहे जबाँ पर लफ्ज प्यारा!’ पंडित जी को कान ही नहीं, सिद्धा भी देते हैं।

काश, मैं भी इस हँसी के साथ दाँत चिआर पाता! लेकिन इस हृदय की कुछ गाथा ही ऐसी रही है! बचपन में ओझाई सीखने गया, साथ में एक मित्र भी थे। घंटे-भर अंजलिबद्ध हाथ फैलाने के बाद कष्ट से काँप तो उठा परंतु देवागम का दूसरा कोई अनुभाव शरीर पर न दिखाई पड़ा। मित्र ‘ओझा’ बन गये – यों वे सिंह थे। जहाँ बैठकर लिख रहा हूँ, वहाँ से एक रईस के उद्यान के कचनार आदि कुछ फूल दिख रहे हैं। चाहूँ तो उन्हें गिना सकता हूँ, लेकिन लगता है कि वे अपने नहीं हैं। बसंत पर लिखते समय लोगों की आँखों में फूल तैर रहे हैं और इन आँखों में फूल से मनुष्य के ऊपर लटकती हुई नंगी तलवार की छाँह! अखबारों में हल्ला हो गया कि बसन्त आ गया। उन्हीं में तो यह भी हल्ला है कि स्वराज्य हो गया! रोज अखबारों की हेडलाइनें चीख रही हैं। मैं सुन रहा हूँ कि दोनों स्वर एक ही गले से निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ न तन और हुआ, न मन, और न बन। यहाँ तो डार डार डोलत अँगारन के पुंज हैं। इन आँखों के सामने बसन्त का मौलिक रूप है और लोग दिखा रहे हैं रंगीन चित्र!

परंतु यह भी देख रहा हूँ कि मदन महीप के लाड़ले के पीले-पीले स्वर्णिम आभूषण धूल में झड़ रहे हैं और उसी धूल से प्रत्यग्र पुष्प की लाली-सा बसंत का अग्रदूत उठ रहा है जो अब तक पार्श्वछवि समझा जाता था!